これからG検定を受けようとしている皆さん、ようこそ!

今回は、第1章「人工知能とは何か?」について、専門用語も丁寧に解説しながら、わかりやすくご案内していきます。

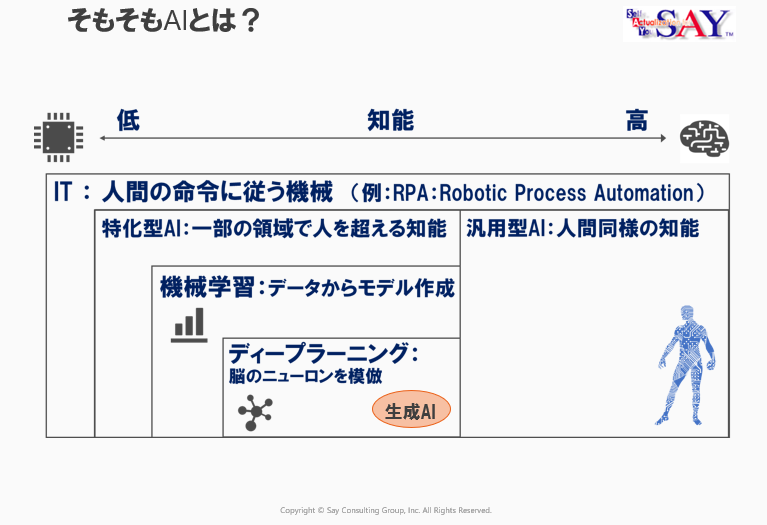

1. 人工知能の定義と種類

まず「人工知能(AI)」とは何か?というところからスタートしましょう。

AI(Artificial Intelligence)とは、人間の知的なふるまいをコンピュータで実現しようとする技術や研究分野のことを指します。

ここで重要なのが、AIには「弱いAI(Weak AI)」と「強いAI(Strong AI)」があるということです。

- 弱いAI(特化型AI):特定の作業だけをこなすAI。たとえば、スマートスピーカーや自動運転、チャットボットなどが該当します

- 強いAI(汎用型AI):人間と同じように「意識」や「感情」を持ち、あらゆる分野で自律的に思考できるAI(まだ実現していません)

G検定で問われるのは主に「弱いAI」に関する内容ですので、まずはそちらを意識しておきましょう。

また、上図からわかるように生成AIを理解するためにはディープラーニングを理解する必要があり、ディープラーニングを理解するためには機械学習を理解する必要があります。世の中はディープラーニングや生成AI一辺倒のように感じますが、その仕組みは複雑でいきなりは理解できません。まずは機械学習を学ぶことでディープラーニングを理解する武器が揃うことになります。

2. AIがすごく見える「AI効果」とは?

「AIってすごい!まるで人間みたい!」と感じたことはありませんか?

でも実は、人間が「すごい」と感じると、その技術はAIと呼ばれなくなるという現象があります。これをAI効果(AI Effect)といいます。

たとえば、囲碁で人間を超えたAI「AlphaGo」が登場したとき、「AIがついに天才棋士を超えた」と話題になりました。でも、その後は「あれはただの特化型ソフト」としてAIと呼ばれないこともあるのです。

つまり、「できることが当たり前になると、それはAIじゃない」と見なされがち。

AIは常に“未来っぽいもの”として扱われる傾向がある、というのは興味深いポイントですね。

3. 人工知能の歴史

AIの歴史は、実は1950年代から始まっています。ここで、AIの3つのブームとそれぞれの代表的なシステムを見てみましょう。

図1:AIの発展の流れ(ブームと代表例)

| 時期 | 特徴 | 代表的システム |

|---|---|---|

| 第一次AIブーム | 推論・記号処理が中心 | ELIZA, SHRDLU |

| 第二次AIブーム | 専門知識の活用(エキスパートシステム) | DENDRAL, MYCIN, CASNET |

| 第三次AIブーム | ディープラーニングの発展 | AlphaGo, ChatGPT など |

- ELIZA(イライザ):まるで心理カウンセラーのように会話を返すプログラム。ただし、単純なパターンマッチングに過ぎません。

- DENDRAL:化学構造の解析を目的としたシステム。分子構造の推定を助けました。

- MYCIN(マイシン):感染症の診断と治療に特化したAI。確率に基づく推論が可能でした。

- CASNET:眼の疾患に関する診断支援AIで、医学的知識をネットワーク的に整理しました。

これらはすべて人間の専門知識をAIに埋め込む試み(エキスパートシステム)です。

4. 意味をどう理解させるか

ここで、重要な問いに出会います。

「AIは“意味”を本当に理解しているのか?」

例えば、「リンゴは赤い」という文章をAIに理解させようとするとき、ただ「リンゴ→赤い」とつなぐだけでは本当の理解とは言えません。

このような概念同士のつながりを表現するのが意味ネットワーク(semantic network)です。以下は簡略化した図です。

図2:意味ネットワーク(例)

[リンゴ] — is-a —> [果物]

[リンゴ] — has-color —> [赤]

ですが、こうした「記号のつながり」だけで意味を理解したことになるのでしょうか?

ここで出てくるのがシンボル・グラウンディング問題(Symbol Grounding Problem)です。

これは、「AIが使う記号(シンボル)は、現実世界とどう結びついているのか?」という根本的な問題です。

人間はリンゴを見たり触ったり食べたりすることで「赤くて甘いもの」と実感できますが、AIにはそうした経験がありません。

記号が意味を持つためには、何らかの“経験”が必要ではないか?という議論ですね。

5. 知識を整理する道具

AIに意味を理解させるためには、知識をきちんと整理する必要があります。

ここで登場するのがオントロジー(ontology)という考え方です。

オントロジーとは、概念やその関係を明示的に定義した「知識の枠組み」のこと。

たとえば、「犬は哺乳類であり、鳴くことができる」というように、モノ同士の関係を整理するのが目的です。

オントロジーには2つの種類があります。

- ヘビーウェイトオントロジー:哲学的な意味づけを重視し、厳密な定義と階層構造をもつ

- ライトウェイトオントロジー:Web上の情報整理や検索など、実用的な応用を重視する柔軟な設計

図3:オントロジーの構造比較

| 種類 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| ヘビーウェイト | 厳密で哲学的、複雑 | 医療、法律、学術 |

| ライトウェイト | 実用的で柔軟、簡便 | 検索エンジン、SNS解析 |

6. 「トイ・プロブレム」とは?

AIが直面する問題のひとつにトイ・プロブレム(Toy Problem)があります。

これは、実世界ではなく「おもちゃのような簡単な問題」を対象にした研究やシステムのこと。

たとえば、迷路を解くAI、チェスの最善手を探すAIなどです。

もちろんこれらは技術として面白いですが、現実の社会課題に応用するには複雑すぎて役立ちにくいこともあります。

つまり、「研究室の中ではうまく動くけど、現場では通用しない」問題を指すわけですね。

7. AIをめぐる議論

1. シンギュラリティ:AIが人間を超える日は来るのか?

最後に未来の話をしましょう。

シンギュラリティ(Singularity)という言葉を聞いたことがありますか?

これは、「人工知能が人間の知能を超える転換点」を意味します。

数学的には「特異点」という意味ですね。

シンギュラリティが起こると、人間がAIの知能を制御できなくなる可能性があるとも言われています。

この議論には賛否両論ありますが、AIとどう共存していくかを考える上で、避けては通れないテーマです。

2. AIと倫理:「トロッコ問題」と人間の判断

人工知能を社会に実装するにあたって避けて通れないのが倫理の問題です。

特に有名なのがトロッコ問題(Trolley Problem)です。

これは、次のような問いです。

ブレーキが効かないトロッコが5人に向かって突進している。

分岐レバーを切り替えれば別の1人に向かう。あなたはどうするか?

自動運転車が事故を避けられない状況に直面したとき、誰を守るか?という判断は誰がすべきか──。

人間でも意見が分かれるこの問題に、AIがどう向き合うべきかは、今も議論が続いています。

3. 「簡単なことほど難しい?」モラベックのパラドックス

モラベックのパラドックス(Moravec's Paradox)という考え方も面白いですよ。

これは、

人間が簡単にできること(歩く、見る、聞く)はAIにとって非常に難しく、

人間が難しいと感じること(計算や論理)はAIが得意である

という逆説です。

たとえば、2歳の子どもが転ばずに歩けるのに、自動歩行ロボットを作るのは超難関です。

一方で、微分方程式を解いたり、天気のシミュレーションをしたりするのはAIの得意分野。

つまり、知能とは何かを考えるうえで、身体の働きや感覚の処理が非常に重要だということですね。

4. 身体性AIとマルチモーダルAI:体と感覚のある人工知能

これに関連して、近年注目されているのが身体性AI(Embodied AI)です。

これは、「身体を持つことで知能が形成される」という立場に基づいたAI研究の方向性です。

また、マルチモーダルAI(Multimodal AI)という考え方もあります。

これは、視覚・聴覚・言語など複数の感覚情報(モード)を統合して処理するAIのことです。

たとえば、最近の大規模言語モデル(LLM)は、画像を見て文章を生成することもできますね。

まさに「見る」「聞く」「話す」「読む」を統合した、マルチモーダルな処理です。

5. SHRDLUとSTRIPS:AIによる「計画」や「推論」

AIが「どうやって行動を決めるか」を考える分野をプランニング(Planning)といいます。

これは、現在の状態から目標状態にたどり着くための一連の手順を計算するものです。

ここで登場するのが、古典的なAIプログラムであるSHRDLU(シュルドルー)とSTRIPSです。

- SHRDLUは、ブロックの世界(ブロックワールド)で自然言語で指示を出すと、AIがその命令を解釈してブロックを動かします。

- STRIPSは、プランニング問題を形式的に記述し、AIが行動計画を自動生成できるようにした手法です。

どちらも、AIが「考える」「動く」ことを目指した初期の重要な取り組みなんです。

6. Cycプロジェクトと東ロボプロジェクト:知識と限界への挑戦

1984年に始まったCyc(サイク)プロジェクトでは、人間が日常的に持つ常識をAIに教え込むという壮大な試みが行われました。

「水は濡れる」「火は熱い」といった、当たり前すぎて見過ごされがちな知識を何十万個も登録したのです。

また、東ロボくん(東ロボプロジェクト)は、「AIは東京大学に合格できるのか?」をテーマに、実際の入試問題に挑戦させた日本の研究です。

結果としては、「読解力や論理の処理はある程度できるが、意味理解が苦手で限界がある」ことがわかりました。

この2つのプロジェクトは、AIが「わかったフリ」をする危うさを象徴しています。

7. AIの得意分野と応用技術

AIが活躍する分野はとても広がっています。ここで主要な技術分類を見てみましょう。

| 技術分野 | 内容の概要 |

|---|---|

| 音声認識 | 人間の話し声を文字に変換(例:SiriやGoogle音声入力) |

| 音声生成 | テキストから人間らしい音声を生成(例:音声読み上げ) |

| 自然言語処理(NLP) | 言語の意味を解析し、翻訳や要約などに応用 |

| 画像認識 | 写真や映像から物体を見つけ、分類(例:顔認識) |

| 物体検出 | 画像の中で「どこに何があるか」を特定 |

| 時系列データ処理 | 時間によって変化するデータの分析(例:株価、温度) |

いずれも私たちの生活に深く関わっており、G検定では基礎的な仕組みや活用事例を問われることがあります。

8. 探索問題と探索木:AIが道を選ぶ仕組み

AIが「どうやって最適な行動を選ぶか」を考える上で、探索(Search)という概念はとても大切です。

AIは問題を探索木(search tree)として整理し、そこから最適な道筋を見つけ出します。

探索の代表的な方法は以下の2つです。

- 幅優先探索(Breadth-First Search)

上の階層から順番に調べる方法。浅い解にたどりやすいが、メモリを多く使う。 - 深さ優先探索(Depth-First Search)

一番奥まで一気に掘り下げる方法。メモリ消費は少ないが、最適解を見落とすこともある。

図4:探索木の簡略例(幅優先と深さ優先)

A

/ \

B C

/ \ / \

D E F G

幅優先:A → B → C → D → E → F → G

深さ優先:A → B → D → E → C → F → Gまとめ:AIとは何かを立体的にとらえる

ここまでで、人工知能の定義から始まり、歴史・技術・限界・倫理・知識・感覚・応用まで、幅広く触れてきました。

G検定ではこれらの用語を「知識として覚える」だけでなく、「どうつながっているか」を理解することがカギです。

次章では、これらを支える「機械学習」「ディープラーニング」などの具体的な技術的基盤に進みましょう!

次章では、「人工知能を支える技術」を学びます。