Jupyter NotebookとGoogle Colabの違いは?新人エンジニア必見の徹底比較!

こんにちは。ゆうせいです。

データ分析や機械学習の学習を始めると、必ずと言っていいほど耳にする「Jupyter Notebook」と「Google Colab」。なんだか名前も似ているし、見た目もそっくりで、「この二つ、いったい何が違うの?」と混乱してしまいませんか?

今回は、そんな新人エンジニアのあなたのために、Jupyter NotebookとGoogle Colabの関係性を、どこよりも分かりやすく解説していきますね!

そもそもJupyter Notebookって何?

まずは基本の「Jupyter Notebook(ジュピターノートブック)」から見ていきましょう。

Jupyter Notebookは、プログラムのコードとその実行結果、さらに説明文や数式などを、まるでノートのようにまとめて記録・実行できるツールです。

想像してみてください。普通のプログラミングって、コードを書いて、実行して、結果を別のウィンドウで確認して…と、あちこち画面を行き来する必要がありますよね。

でもJupyter Notebookは違います。コードを書いたすぐ下のセルに、実行結果が直接表示されるんです。これはまるで、数学の問題を解くときに、途中の計算式と答えを同じノートに書き込んでいく感覚に似ています。

この「コード」と「結果」と「説明」が一体になっているおかげで、分析の過程を順序立てて記録したり、他の人に「こういう手順で分析したんだよ」と説明したりするのが、とっても簡単になるんですよ。

Jupyter Notebookのメリットとデメリット

Jupyter Notebookは、基本的に自分のパソコン(ローカル環境)にインストールして使います。だからこその良い点と、少し大変な点があります。

- メリット

- インターネットがない場所でも作業できる(オフラインで使える)。

- 自分の好きなように、細かく環境をカスタマイズできる。

- パソコンのファイルに直接アクセスできるので、データの扱いが直感的。

- デメリット

- 最初に使うための環境構築(インストール作業など)が少し面倒。

- 重い計算をさせると、自分のパソコンの性能がそのまま影響する(パソコンが遅くなる)。

自分のパソコンの中に、自分だけの専用の作業部屋を作るイメージですね!

じゃあ、Google Colabの正体は?

次に「Google Colaboratory(グーグルコラボラトリー)」、通称「Google Colab(グーグルコラボ)」です。

Google Colabは、一言で言えば「Googleが提供してくれている、高性能なパソコン付きのJupyter Notebook環境」です。

すごいのは、これがWebブラウザ上で動くこと。つまり、あなたはGoogleアカウントさえ持っていれば、自分のパソコンの性能に関係なく、面倒なインストール作業も一切なしで、すぐにJupyter Notebookを使い始められるんです!

例えるなら、Jupyter Notebookが「自前の調理器具を揃えて料理する」ことだとすれば、Google Colabは「最新設備が全部揃った、無料で使えるレンタルキッチン」のようなものです。手ぶらで行って、すぐに本格的な料理(分析)が始められるなんて、とても便利だと思いませんか?

Google Colabのメリットとデメリット

手軽で高性能なGoogle Colabにも、ならではの特徴があります。

- メリット

- 環境構築が一切不要!ブラウザを開けばすぐに使える。

- 無料で高性能な計算資源(GPUやTPU)が使えるので、重い処理も安心。

- 作成したノートブックはGoogle Driveに保存され、他の人との共有がとても簡単。

- デメリット

- 常にインターネット接続が必要。

- 一定時間操作しないと、実行環境がリセットされてしまう(作業中のデータが消えることも)。

- ファイルを扱うには、Google Driveにアップロードするなどの一手間が必要。

核心!二つの関係性を整理しよう

さて、ここまでくればもうお分かりですね。

Jupyter NotebookとGoogle Colabの関係は、「親子」や「オリジナルと進化版」のような関係です。

- Jupyter Notebook: コードと結果を対話的に記録・実行するための「仕組み」そのもの。

- Google Colab: そのJupyter Notebookの仕組みを、Googleのクラウド上で誰でも手軽に使えるようにしてくれた「サービス」。

つまり、Google Colabで動いている画面は、実はJupyter Notebookそのものなんです。だから見た目も操作感もそっくりなんですね。

この二つの関係を、以下の表で整理してみましょう。

| 項目 | Jupyter Notebook (ローカル) | Google Colab |

| 実行場所 | 自分のPC | Googleのクラウドサーバー |

| 環境構築 | 必要(Anacondaなど) | 不要(Googleアカウントのみ) |

| PCスペック | 依存する | 依存しない |

| GPU/TPU | 自分で用意する必要あり | 無料で利用可能 |

| インターネット | 不要 | 必須 |

| 共有のしやすさ | ファイルを送る必要がある | URLを共有するだけでOK |

| 費用 | 無料 | 無料(有料版もあり) |

結局、新人はどっちを使えばいいの?

「理屈は分かったけど、結局どっちから始めればいいの?」という声が聞こえてきそうです。

結論から言いましょう。新人エンジニアのあなたは、迷わずGoogle Colabから始めてください!

理由は単純明快。面倒な環境構築でつまずく心配がなく、データ分析や機械学習という「本来やりたかったこと」にすぐに集中できるからです。無料で高性能なマシンパワーを使えるのも、学習段階では非常に大きなメリットになります。

そして、Google Colabでの操作に慣れてきて、「オフラインでも作業したいな」「もっと自分好みに環境をカスタマイズしたい!」と感じるようになったら、そのときに初めて自分のPCにJupyter Notebookの環境を構築してみるのがおすすめです。

今後の学習に向けて

さあ、今すぐGoogle Colabを開いてみましょう!

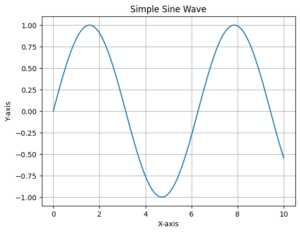

まずは、簡単な計算をさせたり、文字を表示させたりするところからで大丈夫です。そして、Pythonのデータ分析でよく使われるライブラリである「NumPy」や「Pandas」、「Matplotlib」などをColab上で動かしてみてください。きっと、コードを実行してすぐに結果が返ってくる楽しさに夢中になるはずです。

ツールはあくまで道具にすぎません。大切なのは、その道具を使って何を生み出すかです。まずは一番簡単な道具であるGoogle Colabを使いこなして、データと対話する楽しさを存分に味わってくださいね!応援しています!

セイ・コンサルティング・グループの新人エンジニア研修のメニューへのリンク

投稿者プロフィール

- 代表取締役

-

セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。

岐阜県出身。

2000年創業、2004年会社設立。

IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。

すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!

この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。

学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。

最新の投稿

新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー

新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの?

新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? 新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター

新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター 新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10

新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10