生成AI導入が進まない理由と、最初に手をつけるポイント

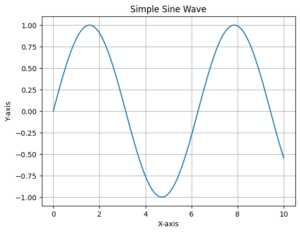

★突然ですがクイズです!2024年では、わずか9%。

それが2025年には、なんと26.7%に急上昇!

さて、これはいったい何のアンケート結果でしょう?

……答えは、「生成AIを業務で活用している個人の割合」です!

AIの話題は毎日のように耳にしますが、「実際に使っている人」はまだ少数派。

「気にはなるけど、自分たちにはまだ早いかも」と思っている方も多いですよね。

でも、総務省『情報通信白書 令和7年版』によると、

AIを使っていない理由の1位は 「必要性を感じない」(40.4%)。

「魅力的なサービスがない」(38.6%)、「使い方がわからない」(18.3%)と続きます。

つまり、“AIを知らない”のではなく、“使う場面を想像できていない”のです。

1. 「何に使えばいいのか分からない」問題

AIを導入しようとしても、「どの業務で?」「どうやって?」と迷って立ち止まる。

これは多くの企業が抱える共通の壁です。

議事録の整理、メール文の下書き、報告書の要約…。

こうした“すぐ使える小さな仕事”から試すのが、成功のコツです。

まずは、「AIを使ってみた」という経験を積むこと。そこから見える景色が変わります。

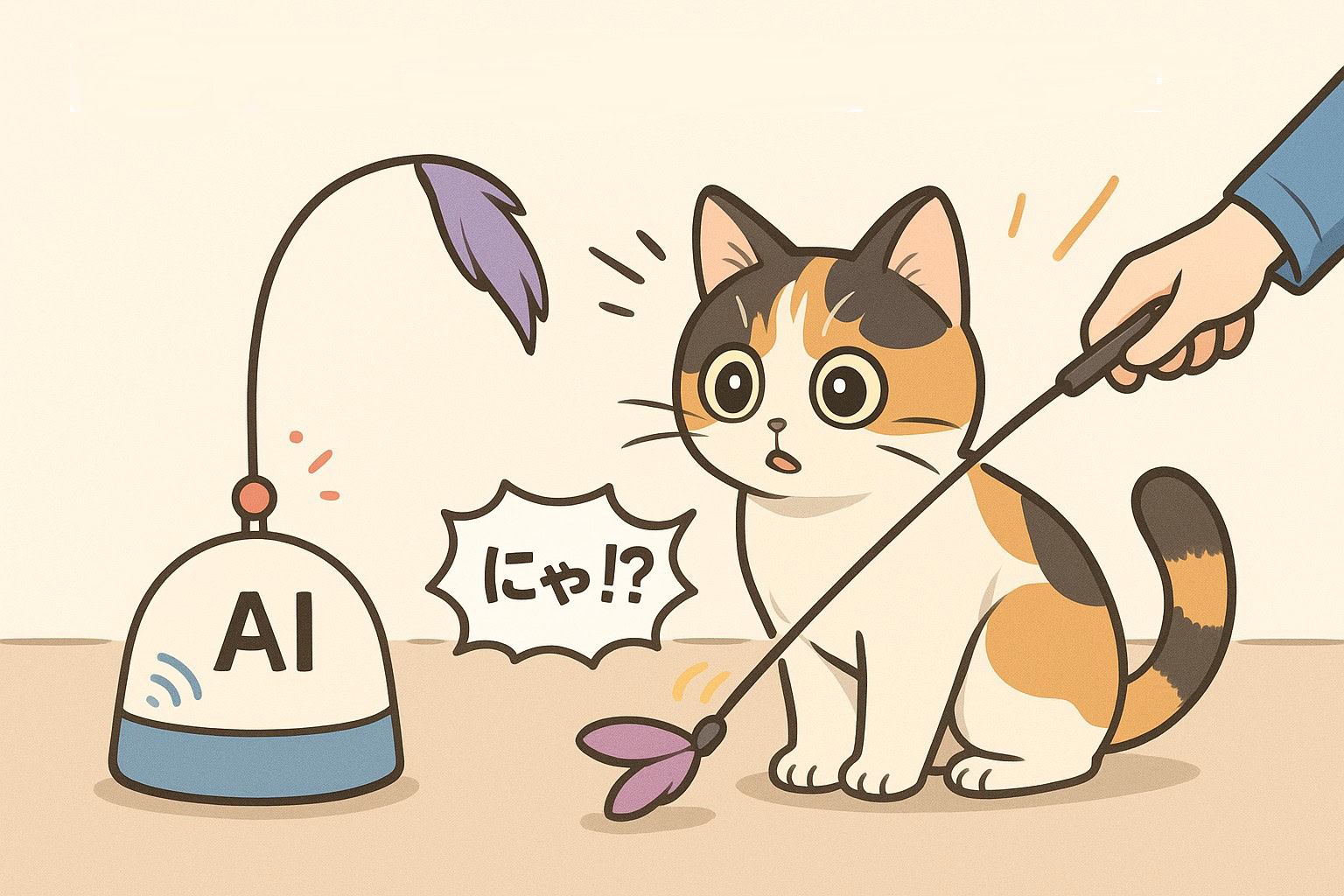

🐾 ここでちょっとにゃんこエピソード

うちの猫・ミケも、新しいAI猫じゃらしを前に固まっていました。

光るし音がするし、「なんだこれ…」と目をまん丸にして観察。

でも私が軽く動かして見せた瞬間、「にゃっ!?」と一気にスイッチが入り、

夢中で追いかけ回していました。

――人も同じ。最初の“きっかけ”さえ見えれば、動き出すんです。

AI導入も、「とりあえず触ってみる」ことから始まります。

2. 「失敗したくない」から動けない

AI導入でよくあるのが、「うまく使えなかったらどうしよう」という心理的ブレーキ。

でも、AIは“完璧な正解”を出すものではありません。

失敗しながら、精度を上げていくものなんです。

ある企業では、「まずは1週間、部署ごとに1つAI実験をやってみよう」と決めました。

「報告書の文案づくりをAIに任せてみる」「アイデア出しをしてみる」など小さな挑戦。

結果、“ちょっとした省力化”から“思わぬアイデアの広がり”まで、多くの発見がありました。

🐾 ここでちょっとにゃんこエピソード

ミケがじゃらし遊びを始めた頃、最初は全然タイミングが合わずに空振りばかり。

でも何度か挑戦しているうちに、狙いを定めてジャンプするようになりました。

「失敗して学ぶ」って、実は本能なんですよね。

AIも同じで、最初からうまくいかなくてもいい。

トライするうちに、あなたの仕事に“ちょうどいい使い方”が見えてきます。

3. 「自分の仕事には関係ない」と思い込む

AIというと、IT系や企画職の話だと思われがち。

でも、実際にはどんな職種でも使い道があります。

| 部署 | AIが活用できる例 |

|---|---|

| 営業 | 提案書の要約・顧客メール文の下書き |

| 人事 | 面接質問の自動生成・評価コメント整理 |

| 経理 | 文書から経費の自動分類 |

| 現場 | マニュアル更新・作業報告の文章化 |

| 広報 | SNS投稿案の作成・キャッチコピー生成 |

AIは「仕事を奪うもの」ではなく、「考える余裕をくれるもの」。

忙しさの中で“人にしかできない部分”に集中できるようになるのです。

🐾 ここでちょっとにゃんこエピソード

ミケは、掃除ロボットをずっと「敵」だと思っていました。

でも、ある日ロボットが止まって動かなくなったとき、

その横で堂々と毛づくろいを始めたんです。

“敵じゃない”とわかった瞬間、態度がガラリ。

AIも同じで、“自分の仕事の敵”じゃなく、“一緒に動く味方”と分かるだけで、関係が変わります。

導入を成功させる3ステップ

| ステップ | 内容 | 狙い |

|---|---|---|

| ① 試してみる | 小さな業務でAIを導入 | 成功体験をつくる |

| ② 振り返る | 成果や気づきを共有 | 社内に学びを広げる |

| ③ 広げる | 他部署・全社へ展開 | 定着と効果の拡大 |

AI導入の秘訣は「完璧より継続」。

猫がじゃらしに飽きずに遊び続けるように、

人も“日常の中でAIを触り続けること”が上達への近道です。

とはいえ、「どう学べばいい?」と思ったら…

そんなときは、当社の生成AI活用研修もぜひ選択肢に。

この研修では、

・AIの基礎をやさしく理解

・実務に合わせたプロンプト(指示文)の練習

・チームごとのAI活用アイデアづくり

を実践的に体験できます。

“ツールの紹介”ではなく、“仕事の変え方”を一緒に考える時間です。

参加者からは、「自分の業務にAIを組み込むイメージが持てた」との声が多数。

🐾 ここでちょっとにゃんこエピソード

ミケはAI猫じゃらしの「自動モード」が大のお気に入り。

でも途中で止まると、「にゃー!」と文句を言いながら私のところへ。

……結局、最後は人の手を求めてくる。

AIも同じで、どんなに賢くても“人の関わり”があってこそ生きるんですよね。

今後の学びの指針

AIを味方につけるために、次の3つを意識してみましょう。

- AIリテラシー:仕組みと限界を理解する

- プロンプト設計力:AIに的確に伝える言葉を磨く

- 共創思考:AIと協力して成果を生み出す

この3つがそろえば、「AIを使う」から「AIと創る」へとステージが上がります。

2024年の9%から、2025年には26.7%へ。

数字の裏には、“最初の一歩を踏み出した人たち”の存在があります。

AI導入は特別なプロジェクトではなく、日々の小さな改善の積み重ね。

あなたの「ちょっと面倒な仕事」こそ、AIの出番です。

そして――もしその“一歩”を後押ししてほしいときは、

当社の研修で、あなたとAIの「最初の出会い方」を一緒に探しましょう。

▶生成AI研修のおすすめ

私たちセイ・コンサルティング・グループでは、様々な学びを提供しております。

▶生成AI研修のおすすめ

▶IT企業向け新人研修のおすすめ内容(2025)

▶おすすめの研修内容

投稿者プロフィール

-

セイ・コンサルティング・グループ株式会社専務取締役

IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上

キャリアコンサルタント・産業カウンセラー

アンガーマネジメントファシリテーター、コンサルタント

ハッピーな人生を送る秘訣は「何事も楽しむ!」ことにあり。

一期一会を大切に、そして楽しく笑顔になる研修をミッションに!